�Î�̒���/�����̉ԓ�

��т��ѐi���n

���\�N�ɂ킽��u���������v�ł̋Ր��ɂӂꂽ�o�����A�����Ď����B

| �u���̓��v���\���闬�h | |

|

�\���

���ǂ��ƌĂсA�G�̏�ł̑g�ݕ��͍������ɂ��āA�������E������ɂ��āA�G�ӂ̂Ȃ����Ƃ�\���܂��B�����������헧�ĂĂ��������܂��B |

| �����

����ǂ��ƌĂԁB�E�肪��A���������̗~��G�ӂ𒃎��ɓ���O�ɂ��ׂė��Ƃ��Ă���(���߂Ă���)�̂ŁA������̉E�����ɂ��Ă����v���Ƃ����Ӗ��ł��B�A�𗧂ĂȂ��̂���{�B |

|

| ���ҏ��H���

����ǂ��ƌĂԁB |

|

| �u���̓��v�̐S�́A�u�����ĂȂ��v�̈ꌾ�ɐs���܂��B��@���A�����̂��炦���A�S�Ă��q���܂̐S��������A���Ă������������Ƃւ̊��ӂ�`���Ă��܂��B�ڂ̑O�ł��������Ă�l�q�������߁A���َq�Ƃ����𖡂킢�A�a��ł��������E�E�E�p�����������A�g�̂ƐS�ŁA�u���키�v���Ƃɂ����W������̂ł��B�����I�ȋ�Ԃ̒��ŁA���X�Ǝp����Ă����`�������������Ă����a�̑z���́A�{���ɐ[���A���炩�Ȃ��̂ł��B�ǂꂾ�����m�Â�ς�ł��A�s���邱�Ƃ̂Ȃ��b�B�̓��B |

| �ْ����Ă������ނ��ƁE�E�E�u������v | |

|

��N��ʂ��āA�G�߂����ł邨����A�������������܂��B����O������̍s���̂��ْ��������܂����A ���m�Â̂Ƃ��Ɠ��l�A�S����߂āA���َq�₨���A������̕��l�A����A���ԁc����߂�ꂽ�u�����ĂȂ��̋C�����v���A�^���Ɋ����āA�Â̌ۓ��𖡂킢�܂��B ���H�����Â����̂��u������(���Ⴖ)�v�A�u�������v�͏����ƌ���ō\������Ă��܂��B�����ł͒Y���������ĉ��Η������܂��B����ł͔Z�����ĒY���Ĕ������܂��B�������ɂ́A���߂̒����A�ł̒����ȂǁA�������̎�ނ��������܂��B���ꂼ��ɁA�G�߂��d�����A�a�̑z�������߂Ė��킢�܂��B������₨�������I�������́A�u�₩�Ȕ�J(��!)�ƂƂ��ɁA����̔��ȓ_���c���N�����Ă��Ă��A���X�b�B�̓��ł������܂��B |

| �u���_�O�v���Ղ������܂� | |

|

�����͊��3����1�゠����ɁA�������̕����A�F�ɑz�������߂ē_�ĂĂ䂫�܂��B���������̂��̂ɁA���ӂ������Ȃ���c���q�l�ɁA�������C���������`�����邱�ƁB �u���\�Ȃ��_�O�ŁE�E�E�v�Ƃ́A�\�������Ƃ�����܂��A�ǂȂ�������������������Ƃ������Ƃ�����܂���B���_�O���ǂ�Ȃɑf���炵���Ƃ��u�����v�����������Ȃ���ΈӖ�������܂���B�u��ϔ����������Ղ������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B�v�S����̋C�������A����ɉ����āA���J�ɂ��`���������܂��B |

| ������ |

|

��сi�ӂ����j

��сi�ӂ����j�Ƃ́A���̓��ł���O�̍ۂɒ����@������A���q���̐܂Ɋ함�̉��ɕ~�����肷����`�̕z�̂��ƂŁA�u���сv�A�u�ގсv�ȂǂƂ������܂��B�ގѕ��i�ӂ������́j�Ƃ��Ă�Ă���܂��B�傫���͔��������~�㐡�O���i�Ȏځj�����x�`�Ƃ���Ă���܂��B�d���ĕ��́A�O���D���ŁA�D���ڂ̂Ȃ��܂�߂̈�ӂ��킳�Ɛ\���܂��B ��тɂ́A�u�g����сv�Ɓu�o����сv������A�g����т́A���_�O�̂Ƃ��ɁA����⒃�ۂ�@�����߁A���̊W�Ȃǂ̔M�����̂���舵�����Ɏg���A�p������n�͎�ɉ����i���̂���H��d�j�ŁA�j���͎��F�A�����͎�F�A�V�l�͉�����{�Ƃ��A����������ŗp�����Ă���܂��B�o����т́A�Z���̂Ƃ����q�ɓY���ďo����тŁA�p��������n�͖�����ȂǂŁA�傫���͗��V�ɂ��قȂ�A�\��Ƃ═�ҏ��H��Ƃł͏���т͎g�킸�A�g����тƓ����傫���ł����A����Ƃł͏o����тɂ́u�Û�сv�Ə̂��鐡�@���ܐ��p�ŏo����т�菬��������т��g���܂��B �\��ƂS�㈧���֍]���@�����́w�����։ď�(�ق���������)�x�ɁA�u�ӂ������ʂ̎��A�x�A�퐬����A���������p����������\��A���c���w��x��z�V���A��������A�ӂ������ʑ�L�ʂ���āA��T�~�j�ƌ�\��Ĕ�i��A�x�A�����āA����������i�悭��A����������l��ӂ������ʃn��������ւƌ�\��A�ӂ������Ɛ\����������A�ӂ������ʂ悭��@��L�T�\���߁A�\��ߖޓ��v�Ƃ���A�w�s���֕����x�ɂ́u���@�͏�̖ڏ\��g�ǏE��ږ�A�����@�͗��x�ȏ@�����A���x���]�䋟�V���A���тɖ���푡�A���ӂ������@�\��A������营���p�ƂāA�����@�ɋɌ��v�Ƃ������܂��B ��т̐��@�́A�痘�x�̍ȁE�@���̍�ӂɂ����̂Ƃ���Ă���܂��B�ꎞ�͎O��Ƃœ��ꂳ�ꂽ�̂ł��ˁB���ڂő���Ƃ����̂���[���C�����āA�ƂĂ������������Ƃ���ł������܂��B |

|

���(���Ⴙ��)

�g������́A�L���C�Ɋ������Ă����̂���ԑ厖�B ���̂��Ȃ���g���āA�G���K���X�ɁA���ʂȂ��A�����悤�Ȃ��_�O�ł����ĂȂ��̐S�����`���������܂��B |

|

����(�Ђ��Ⴍ)

�ۂƂ͂����₨�������������߂̓���ł������܂��B���_�O�ł������ۂ͒|�łł��Ă��܂��B���ۂ́A�F�p�i�P�P���`�S���j���F�p�i�T���`�P�O���j�ɂ킩��Ă���܂��B���̂ق��A�O�ł����i�����p�j�A�����i�݂���j�ł��������p�Ȃǂ́A�����������āA�ۂ��܂����ȕ��i�܂����́j�������܂��B����������J�Ɉ������Ƃ͂������A���̕������Y��Ȏ�̌`������āA����������O�̎菇�ނ��ƁB�g�̂̐��ʂɁA������������E�E�E�ڐ����������肨����ɂ����āA���������Ă��_�O��i�߂Ă䂭���Ƃ��A�̐S�ł������܂��B�C�����g�̂��A�r�V�b�ƈ�{�A���ʂ��ē_�Ă邨���Ƃ��ǂ��A���ꐰ��Ƃ����z�������悢�܂��B |

|

����(���Ⴊ��)

���������Œm����悤�ɒ����͏����Ȃ��̂͒��a30cm���x���炠��A��ɓS�ō���Ă���܂��B�����ƁA�D�����h��铒�C���݂Ă���ƁA�C�����������Ƃ���܂�g�̂����������Ă܂���܂��B���̂킸���Ȏ��Ԃ��A���m�Âł͂ƂĂ��M�d�ŁA�킽�����ɂ͖{���ɈӖ��̂���u�Ԃł������܂��B������̈�ЂƂɁA�������������܂����A����������Ƃ��A���̒��Ɋ܂܂�Ă���Ɗ����Ă���܂��B �i���A��Ɏ�����ł䂩�˂Ȃ�܂���B |

| �����傱���Ə��b���@������� |

| �����傱���Ə��b���@����� |

|

�����Ƃ���{�I�ȁu�������o�v�@���I���E�}�E�X�Ŏʐ^������ւ��܂��� �������o�́A�l�X�Ȍ`����܂����A��{�I�Ȃ��̂́A�ꂪ����ŌX����15�Z���`��Ƃ����̂��ǂ���Ԃł�����_�Ă��Ƃ���Ă��܂��B |

|

���A�����̂��m�ÂŁA��Ԏg���Ă��邨�C�ɓ���̗L�c�āB �X�X�X�[�b�Ǝ�̂Ђ�ɓ���݂܂��B |

|

�Ă����̒��ŁA�S�ꂷ���Ȃ̂́u�L�c�āv�����������A���̂��Ȃ₩���Ɖ��A���䂩�������C������a�܂��܂�݂������u�L�c�āv�ɁA���������납��e����ł܂���܂����B �u�ɖ����āv�ɂ��ʂ�����j�܂��Ȃ�����A���Ȃ��i����������u�L�c�āv�̗͋����ɉ��߂āA�ł���Ă���܂��B�����₨�ԁA�����A���C���c�킽�����̕�炵�Ɍ������Ȃ�������̐��E���܂��A�s���邱�Ƃ̂Ȃ��A�_��̐��E�B ���̖��͂�m��s���������z���ŁA���X�A���ł���܂��B�̗͏����E�E�E�g�z�B |

|

�u���̔��Ə��M�v �L�c�Ă���D���ŁA��ɂ͐��U�����������������ƁA���X�A�����������Ă���܂��B������������݂��A���[�߂Ă����̂��A���Ȋ��G�̐��B ���X�ɓ����āA�ڂ������c��ɂƂ��ăo�L����!�Ƃ���A�L�^�@�@�@�@�@�[�b����Ƃ̏o�������A���C���Ɠ��l�A��炵��L���ɂ��Ă����K���i�ł������܂��B |

|

�u��M���唫���v �N�����ƌ������ƁA�킽�������ǂ��Ǝv���A��i���́B�������͂������A���Ԃ���������A���َq������v���܂��B ��������邱�Ƃ̂ł����Ɉ͂܂�Ă���ƁA�������āA�����������Ȃ̂ł������܂��B ���ӁI���ӁI���ӁI |

| �t�𑧐��������� �����Ԃ��w�Ԃ��ƂŁA�G�߂���肷����A���݂��݂Ɗ����Ă���܂��B�����������������Ă��A�؉Z�̌O��͙z�ƍ����A���͖c��݁A���͉萁���Ă���̂ł������܂��B �X�̂Ђ��ނ��ŁA��m��Ȃ��͋�����̊����鎞�A�Ă���i����S�ɐ����킽�����ł������܂��B�����Ԃ��w��ő�30�N���܂�c���t��1���ɂ����̊��ł��Ȃ��A�t�̖K��������邨�Ԃ́A���N�̂��ƂȂ���A�w���s���ƒ���A�S�n�D�����̂ł������܂��B |

||

|

|

|

| �u�����ȁv���\���闬�h

�ؓ��ɂ͂��܂��܂ȗ��h������A�l���E�Z�@�͊e���h�ɂ���ĈقȂ�܂��B�ؓ��͓��{���˂̌|�p�ł͂���܂����A����ł͍��ۓI�Ɋg����A�e�x�����������݂������܂��B ���Ẵt�����[�f�U�C���́A3�����̂ǂ����猩�Ă����ꂵ���t�H��������������悤�ɐ�����Ƃ���Ă��܂����A�ؓ��̏ꍇ�A�ӏ܂�������𐳖ʂƒ�߂Ă��闬�h�������A3�����̋�Ԃ�2�����ōő���ɕ\�����h������܂��B�܂��ؓ��͐F�N�₩�ȉԂ����łȂ��A�}�Ԃ��̊��̌`��A�t��ۂȂǂ��ׂĂ��ԍނƂ��ӏ܂���_�ł��A�C�O�̃A�����W�̊T�O�Ƃ͈�����悵�Ă���ƌ����܂��B |

|

|

�r�V�i�����̂ڂ��j

�J�c�E�r�V��c�����s�̘Z�p���r�V�̑m�����������ƂɈ��ޒr�̂قƂ�ɏZ��ł����̂ŁA�r�̖V�Ƃ������������Ƃ��L�́B���{�ŌÂ̗��h�ŁA�r�V�̉ƌ��͑�X�A���@���ɑm�Ђ�u�����̂Ƃ���Ă��܂��B�r�V�̉Ԃ͗��ԂɎn�܂�A���̌㐶�ԁA��������A���ԂƔ��W���Ă��܂����B |

| �������i���͂��イ�j

�������̑c�́A���Ԃ��l�Ă��A�܂��r�V�̗v�E�ɂ����������_�S�ł��B�_�S�͐��ԂɁA�e���h������ł����m�Ԃ������ꂢ���Ȃ��O���������тŒm���Ă��܂��B�܂��A���ڌ��_�͒j������Ő�߂��Ă��������̐E�������ɂ��J������Ȃǂ����Ȃ̋ߑ㉻�ɂƂ߂܂����B�O��ږL�_���C�O�ł̊���ȂLjӗ~�I�Ɋ������A���̒n�Ղ͂��͂��邬�Ȃ����̂ƂȂ�A�r�V�A�������ƂƂ��ɎO�嗬�h�ƌ�����܂łɂȂ�܂����B |

|

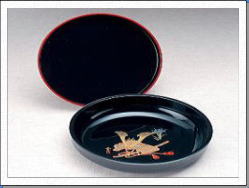

| �������i��������イ�j

���c�͒��g�͌������ł��B���F�́A���R�炵�������A�������l�̎�ς���苭�����������Ƃ���ɂ���܂��B�ԍނɂ͌͂�}�������Ȃǂ��g�p����܂��B������I�u�W�F�Ə̂��鑢�`�I�Ȃ����Ȃ��A�������̂����Ȃł��B |

|

| �����Ȃ̗��j �ꌾ�ł͂ƂĂ������s�����Ȃ��قǂ̗��j������܂����A�m���Ă��ă\���͂Ȃ��m���Ƃ��āE�E�E�������̂��b�B |

|

| ���ĉ� | ���q���玺���A���y���R����ɂ����ď��@����Ƃ������z�l�����m������A���̊Ԃ��o���������܂��B���̊Ԃɂ͊|�����⍁�F�A�ԂȂǂ������A�ӏ܂���܂����B���̏��̊Ԃ̉Ԃ��l��������Đ��܂ꂽ�̂��u���ĉԁv�ł��B |

| ���� | ����A�r�V��D���m�����A���ڐ�D�ɂ���đ听���ꂽ�����Ȃ̗l���ł��B�]�ˎ��㏉���ɂ́A���u�[���������N�����A�ŏ��̗��h�����܂�܂����B���ԁi�j����̂͒r�V�����ł��B |

| ���� | �����̍\���v�f�Ƃ��Ēa���������̂ł��B���ĉԂ����ԂƂ��đ�^���������ŁA��������Ԃ����^�����A���ԂƂȂ�܂����B |

| ���ԁi�V���E�J�E�Z�C�J�j | �����Ȃ́A�]�ˎ���̌���ɂȂ�ƁA��ʂ̐l�X�ɂ����y���܂����B�����ŒN�ɂł��K�����Ղ��₳�����`����������u���ԁv�̗l�����a�����܂����B |

| ���� | ��������A�r�V�̗v�E�ɂ����������_�S�́A����܂łȂ��������ՂƂ����Ԋ���g���������Ȃ��l�Ă��A�r���𗁂т܂����B���ꂪ���ԂƖ��Â����_�S�͌�ɏ�������n�����܂��B�n�߂͂͂����肵���Ԍ^�������Ȃ��������Ԃ��A�����Ȑl���̑����ɔ����ĒN�ɂł��������₷���Ԍ^���K�肳��A�����Ɏ����Ă��܂��B |

| ��������� | �]�ˎ���ɂȂ�Ƃ���܂ł������P���ɕr�ɂ����������ꂪ�A�ؗ�ȗ��Ԃɑ��ĕ��i���̂����ȂƂ��čĕ]������܂��B���̌�A�吳�A���a�ɂ����Đ��ԂƋ��ɂ₳�����Ԍ^���K�肳��܂����B |

| ���R�� | �吳���珺�a�����ɓo�ꂵ�����̂ŁA���`�I�ȕ\���荞�����Ȃł��B |

| �O�q�� | �O�q�Ԃ͋�����A�ȂǐA���ȊO�̉Ԃ�������A�������v�킹��悤�Ȃ������A���`�����ȂƂ������܂��B |

| ���Ԃ̐��g�� ���Ԃ���Ƃ��A���ԂɊ��ӂ��Ȃ���A�ŏ��ɍs����Ƃ����g���B���̎菇�J�ɂ��Ȃ����ƂŁA�݂��݂����������������A�Ԋ�̒��ŁA���������ۗ������邱�Ƃ��ł���̂ł��B |

|

| ���� | �����ŁA����� �ēx��Ԃ��܂��B����̋�C�̕�����藎�Ƃ��A�s���̐��ƒ��������܂��B |

| �Ă��E�ς� | ����ɔM�������A���������C�ɂ������ƁB���������������A�}�₷�鎖�ɂ���āA�Ì���p�Ő��g��������̂ł��B�h���܂Ƃ� �ĉ�������ꍇ���������܂��B |

| ��i | �n�b�J���A�|�_�A�Ɏ_�A�A���R�[���ɁA�s�̐����Z���܂��B�Ă��~���E�o�������A�߂ɐ藎�Ƃ����s�����ɂ��肱�݁A�זE���h�����āA�z���͂��t�o�����܂��B

���̎�@�́A���������ɗǂ��p��������̂ł������܂��B  �@ �@ |

| �t�� | �s���t���ɂ��A�t�̗����ɏォ�琅�������܂��B �t�̐����̏��U��p��}���A�ނ�ɂ������邽�߂ł��B |

| �[�� | �e��ɐ[�߂ɐ������Ԃ𗧂āA�����ɂ���ċz���͂������Ă䂫�܂��B |

| �|���v | ���g�������Ɉ����A���ɁA���^�|���v�i���Ԑ�p�j�ŁA���͂������Đ��𒍓��������܂��B |

| �������̂��� | |

| �V�N���}����ɂ�����A�悭��舵�����ԂƂ��̗R���̂��b�B�����������Ɠ��l�A�u���R(�킯)�������āv�p�����Ă���܂��B�_���Ȃ�C�����Ŋ����邨�����ԁB�p���b�Ǝd�グ�āA�f�G�Ȉ�N�ł���܂��悤�ɁE�E�E�肢�����߂Ă����낵�āA�������ޏ����ł������܂��B | |

|

|

| �e | ���Ă͂X���X���̏d�z�̐ߋ�ɁA�s�V�����̖��������ƐM�����A�e�̉Ԃт�������ɕ����ׂĈ��ޏK�����������܂����B |

| ��V | �u��]�i�Ȃ�Ă�j�v�ɒʂ��A�s����Ƃ��āA�܂��Γ���Ƃ��ėp�����܂��B����ɐ��A�̋g�ˁA�u���V�v(�i���e��)�ɂ��ʂ���Ƃ̉]��ꂪ�������܂��B |

| �������� | ��n�݂��߁A�n�ɑ�����������������܂��悤�ɁE�E�E�Ƃ̊肢����A�����c������(�ᏼ�Ɠ��������ł�)�B������ꍇ�A���͐藎�Ƃ������قƂ�ǂł����A�叼�Ƃ��ď���ꍇ�͍���t�����܂���܂��B |

| �� | �^�~�ł��X�Ƃ����t��点�邱�Ƃ���A�����ƌ��N�̃V���{���B�_�̍~��Ă���ˑ�i��肵��j�ł�����ׁA�V�����N�̐_�l���}����ׂɖ叼������܂��B���̎��̗R���́@�n�@�݂�Ȃŕ��������݂�Ȃ̕��ɂ���B���@�������ށA�Ƃ��߂���B�܂�A�厖�ȕ��͈�l�ŕ������܂Ȃ��ŁA�݂�Ȃ̕��ɂ���B�݂�Ȃ̂�肵��Ɏg�������B�܂ƌĂԗR���́A�_���܂B�_���J��i�܂�j�B���痈�Ă�������������܂��B |

| �O�����i�����܂j | �ۂ����Ă���V�ł��邱�Ƃ���A���ɒ����ɒʂ��鏼�B�~�͗p�ɉ��ǂ��ꂽ��������A�����ƌܗt���̂������킹�̎����Ȃǂ��������܂��B |

| �| | �܂������ɐL�т�p�ƁA�����������t���Ă���ߖڂ��A��N�̎n�܂�ɑ��������ߑ���\���܂��B |

| �X�g���`�A | �Ɋy����(�����炭���傤��)�Ƃ����a�����������܂��B���O�̂��߂ł�������A���j���ԂɎg���܂��B |

|

|

| ���� | �~�̊����̒��ō炭�p���z�i���j�Ƃ��đ���Ă���܂��B |

| �}����� | �}��ւɂ��錋�і��̎�@�́A�~�`�̗ւ���_���甭���āA�܂����̏ꏊ�ɖ߂��Ă���`�����܂��B�P�N���z���āA�܂��V�������N���}�����낱�т��A�����������̂ł������܂��B |

| �o�� | �Â��͒��t�ƌĂ�A�ƂĂ����N�̗ǂ����Ԃł������܂��B |

| ������ | ���Ԃ̕��X�����l�q�ƁA�t���A�����Ɍ�������Ƃ����l�Q�̗t�Ɏ��Ă��鎖�ƁA���������ɍ炭�̂ŁA�������i�������j�ƌĂ�A�V�N���j�����߂ł������Ԃł������܂��B |

| ���A��i���߂Ȃ�j | �_���܂��~�Ղ����A����ȏꏊ�������ׂ̕W���ł���A�s�̐N����h���������̈Ӗ����������܂��B�ɐ��C�V�A��i���������j�A���z�i����ԁj�A�����`������̂́A�ΐ_�i�Ƃ����݁j���܂����}�����邨�߂ł����ƁA�L�x�ɐH����~���鎖�ւ̋F��Ȃ̂ł������܂��B |

| �Y�i���݁j | �u�Z�݁i���݁j�v�ɂ����A���Z���肤���̂ł������܂��B |

| �����` | �u�×��i�����j�v�ɒʂ��A���N���ǂ��Ƃ���Ă���܂��B |

| �~ | ���������ɂق���я��߁A�S�Ԃɐ�삯�č炫�A�t�������鎖��A����̗ǂ����A�Ñォ�爤����Ă܂���܂����B |

| ��i���������j | �u��X�i���������j�̔ɉh�v���Ӗ�����Ƌ��ɁA�L���Ȏ���A�L���\���Ă���܂��B |

| �����i����j

�M�q�i�䂸�j |

��n����̌b�݁A�l�ԂƂ��Ă̐��n�A�w�͂̌����ȂǁA���낢��Ȏ�����ے����鉩���̎��ł������܂��B |

| �ցi���j | �~�ɂ��͂ꂸ�ɖ�t�́A��i�������j�Ɠ��l�A�ɉh�������炷���̂ŁA���ɔ��ւ́A�V�N�̐��ɒʂ���Ƃ���Ă���܂��B |

| ���t�i�䂸��́j | �t�ɂȂ�ƁA�V�����t�ɏꏊ������悤�ɁA�Â��t�����܂ܗ����鎖����A�V���̌��ɂȂ��炦�܂��B |

|

|

| ���N�i�����Ɓj | �t�̓�������V�����t���o�āA�����t�����Ƃ���A���͂��̗t�Ƃ��āA�ꐫ���A�q���ɉh�̏ے��ł������܂��B |

| ���i���Ȃفj | �L���\���Ă���܂��B |

|

|

| �����i���炶��j | �t���傫����҂ɕ������ׁA�v�w�Ƃ��ɔ����ɂȂ�܂Œ������肤���̂ł��������B�܂��A�����������߁A�S�ɗ���U��̖����A�����Ȏ��������Ă���܂��B |

| �����i�݂��Ђ��j | ���蕨���������茋�Ԏ����ړI�B����S�����܂ŁA�قǂ����ɓ͂���Ӗ����������܂��B�{���������A�������A�i���オ��ƌ����A���ѕ��́A���킶���т���{�ł������܂��B |

| �����Ɋւ��鏬�b�� |

| ���ԉ�����ɕ��Ԏᏼ�⍪�����B���͂������������O�̐A���͂������܂���B�ᏼ�⍪�������͋��ɍ����Ȃ̂ł������܂��B

��ʂɁA�R�N����T�N�́A���W���č��ꂽ�������A�ᏼ�Ɩ��Â����Ă���܂��B ���W���Ă���̂ŁA�}�����ɐL�т��A�܂�������ɐL�т܂��B����ɑ��A�������͐A����Ԋu�������č��̂ŁA�ᏼ�Ƃ͎p���قȂ��Ă���܂��B���������Ƃ͎v���Ȃ����炢�A�p���������Ⴄ�̂ł������܂��B����ɁA�R�ᏼ�͂Q�O�N����A�R�O�N���������̂ł������܂��B �Ƃ���ŁA�J���Q���ƌĂԏ����������܂��B���䂦�A�J���Q��???�J���Q������J���Q���H�@���������b��������܂����A���͂��̃J���Q�Ƃ͕��Ԃ̎��B�܂�A���ԂɎg�����Ȃ̂ŃJ���Q���ƌ��������ł������܂��B�܂��A������j���͉����H�����́@�ԏ��B�@�j���́@�����@�ł������܂��B�������̂��Ԃ́A�×�����p����Ă���ƂĂ��Ӗ��̐[�����ł������܂��B�V�N�́@�z�@�Ƃ������Ԃ������Ă��}���������������́I |